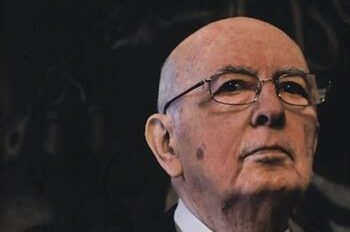

Giorgio Napolitano nelle memorie di un segretario del Quirinale

Ritengo doveroso rivolgere a Giovanni Matteoli la mia affettuosa ammirazione per la misura, la puntualità e la “finezza” che emergono dal suo lavoro, oltre che per la sua pregevole scrittura e per l’assenza di ogni enfasi retorica nel ricordare Giorgio Napolitano.

Non ho particolari titoli per affermarlo, ma sento egualmente di dirlo. All’interno del suo memoire/ricostruzione dei suoi nove anni di lavoro al Quirinale, come collaboratore del Presidente e rivestendo diversi ruoli, il capitolo delle “considerazioni finali” di Matteoli assume per me il valore di un vero e proprio “saggio breve” perché ci interroga sull’eredità di Napolitano alla luce del presente e ci propone un opportuno esercizio di memoria per riflettere su un’inedita e delicata fase politica vissuta dal nostro Paese.

La “Casa del Popolo” di Ponticelli, da cui vi parlo, è stata molto amata da Giorgio Napolitano. La sua costante presenza a tante specifiche iniziative, o anche solo per sentire l’umore della base, ci ricorda il legame profondo di Giorgio con questo quartiere, la sua storia ed il suo generoso popolo. Questa struttura fu inaugurata nel 1974, dopo un ampio processo di riqualificazione, da Giorgio

Napolitano e da me, allora Segretario della Sezione del P.C.I. di Ponticelli, con una grande manifestazione popolare. In questo luogo, dove da sempre aveva coltivato un profondo rapporto di affetto e vicinanza con tanti compagni operai, era di casa ed è in questo salone che festeggiammo con lui, nel 2006, la sua nomina a senatore a vita. L’affresco del maestro Emilio Notte “Strage di pionieri” che vi campeggia, ispirato al movimento cubista dello stesso “Guernica” di Picasso, rappresenta una forte testimonianza della lotta per l’occupazione delle terre incolte del latifondo meridionale e Giorgio, animatore del Movimento per la Rinascita, ha sempre avuto al centro della sua azione politica l’interesse per il Mezzogiorno.

Ringrazio dell’affettuoso invito a questa iniziativa e penso che il collegamento che si realizza oggi fra Bologna e Napoli riecheggi idealmente il legame esistente fra queste due città. La prima centro riconosciuto di una profonda cultura democratica con radici antiche, l’altra cuore della formazione politico-culturale di Giorgio. Bologna poi ispira in me anche affettuosi ricordi familiari e personali1.

Napoli fu la prima città europea a liberarsi dall’occupazione nazista con le sue “Quattro giornate” (28 settembre – 1° ottobre 1943), e divenne il centro politico d’Italia fino alla liberazione di Roma nel giugno 1944. Alla fine di marzo del 1944, Togliatti giunse a Napoli e, con il suo storico discorso al Cinema Modernissimo, attuò quella che sarebbe passata alla storia come la “svolta di Salerno”. Superando le divisioni che avevano paralizzato l’azione delle forze antifasciste, propose di accantonare temporaneamente la questione istituzionale per formare, d’intesa con Badoglio e la monarchia, un nuovo governo unitario con la partecipazione di tutte le forze impegnate nel C.N.L. L’obiettivo era concentrare ogni sforzo nella lotta contro l’occupazione tedesca e nella definitiva sconfitta del fascismo.

In pari tempo Togliatti pose le basi per la costruzione del “partito nuovo”: «non possiamo più essere una piccola ristretta associazione di propagandisti dalle idee generali del comunismo e del marxismo, dobbiamo essere un grande partito di massa. Un partito con un programma preciso che guardi ai problemi della vita nazionale, far conoscere il programma a tutto il popolo e sapere dare risposte a tutti i problemi che si presentano nella vita della nazione e saper lavorare per risolvere questi problemi». Delineò così i tratti di un partito impegnato a realizzare in Italia un sistema democratico progressivo, una Repubblica fondata su una Costituzione che garantisse tutte le libertà. Un partito che, abbandonata la via rivoluzionaria, assunse un chiaro carattere riformatore, promuovendo, proprio a partire da Napoli, un profondo legame tra cultura e politica e un solido radicamento sociale. A questa nuova impostazione aderirono, accanto ai dirigenti formatisi nella clandestinità, giovani intellettuali come Chiaromonte, Napolitano, Lapiccirella e altri, insieme a

quadri operai e affermati professionisti, che diedero un contributo fondamentale al dialogo tra il P.C.I. e le masse popolari, particolarmente vivace nel capoluogo campano.

Napolitano uomo delle istituzioni

Giorgio Napolitano si distingue come figura emblematica delle istituzioni non solo per la lunga esperienza parlamentare, iniziata nel 1953, ma soprattutto per l’autorevolezza, l’equilibrio, la competenza e la capacità di dialogo dimostrati nei momenti più critici della storia repubblicana, in particolare durante la delicata fase di ‘Tangentopoli’, quando ricopriva il ruolo di Presidente della Camera dei deputati.

È significativo ricordare che nel 1994, in un contesto di aspro scontro politico tra i due schieramenti – eletti per la prima volta con il sistema elettorale maggioritario – la coalizione di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi ottenne la vittoria. Nonostante il clima teso, Napolitano, con un intervento lucido durante il dibattito sulla fiducia al primo governo Berlusconi, delineò una linea di confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione. Alla prima chiese un esercizio del potere misurato e responsabile, alla seconda un impegno sì critico, ma rispettoso dei reciproci ruoli istituzionali.

È ancora vivo in me il ricordo di quanto accadde al termine del suo discorso. Berlusconi si avvicinò ai banchi dell’opposizione per stringergli la mano. Un gesto che simboleggiava la comune volontà di garantire una dialettica politica civile, fondata sul rispetto reciproco e sull’interesse superiore dell’Italia.

Questo episodio testimonia come Napolitano fosse unanimemente riconosciuto come un’autorevole personalità istituzionale, capace di mediare con saggezza anche in una situazione con caratteri così conflittuali.

I passaggi difficili: 2011 e 2013

Il 2011

Matteoli non elude nessuno dei passaggi difficili e cruciali che caratterizzarono l’azione politica nel corso dei nove anni di Presidenza di Napolitano.

Il primo di questi si concretizzò nel 2011 quando la crisi economica sembrava condurre l’Italia al fallimento con la borsa che si attestava al -5%, lo spread che arrivò a circa 500 punti rispetto al Bund tedesco e l’Europa che chiedeva all’Italia di riprendere il controllo della spesa e del bilancio per far fronte alla crisi con misure drastiche di politica economica e fiscale. Nello stesso periodo esplosero le primavere arabe e la rivolta in Libia contro Gheddafi che vide il governo Berlusconi esitante rispetto ad un intervento dell’O.N.U. caldeggiato invece da Francia e Gran Bretagna. Inoltre, serpeggiava un forte disagio morale per le vicende familiari e lo scandalo “Ruby” che chiamavano in causa direttamente il Presidente del Consiglio, per non sottacere che nel corso dell’incontro fra i Capi di Stato e di Governo della

U.E. Nicolas Sarkozy ed Angela Merkel sollecitati dalla stampa ad esprimersi al riguardo della loro fiducia nei confronti di Berlusconi risposero con smorfie e sorrisetti sarcastici. Questo episodio, evidenziato da tutti i media del mondo, diede l’esatta dimensione della scarsa credibilità di cui godeva il governo del nostro Paese a livello internazionale.

L’insieme di queste vicende, unitamente alla mancata approvazione da parte della Camera del Rendiconto dello Stato evidenziò che Berlusconi ed il suo governo non avevano più la fiducia della maggioranza. Su iniziativa del Presidente della Repubblica, con l’incarico affidato a Mario Monti, prese avvio un “governo tecnico di emergenza nazionale” per scongiurare il rischio di un possibile default del Paese. Questa fase estremamente delicata, puntualmente descritta da Matteoli, ci ricorda le critiche mosse nei confronti di Napolitano che, a dire di molti, aveva esorbitato dal suo ruolo di arbitro istituzionale che la Costituzione affida al Capo dello Stato.

Il dibattito apertosi fra politologi e costituzionalisti ci porta a ritenere sbagliato il principio che il Presidente della Repubblica debba esprimere un “potere neutro”. La stessa storia repubblicana dimostra il contrario. Si guardi ad esempio all’“interventismo” del Presidente Gronchi che, durante il suo settennato, favorì la formazione di ben sette governi (Segni 1 e 2, Zoli, Fanfani 2, 3 e 4, Tambroni) e influì sempre sulla scelta delle compagini governative.

Dunque, la critica di una dilatazione dei poteri del Presidente Napolitano si dissolve, poiché se ci fu “dilatazione dei poteri” ciò avvenne in una situazione del tutto eccezionale, in cui si intrecciarono pericolosamente una grave crisi finanziaria ed un collasso della rappresentanza politica di dimensioni tali da apparire una fatale minaccia per il Paese.

In questa circostanza il Presidente svolse dunque “un ruolo di supplenza” dinanzi all’evidente incapacità dei partiti di governare la crisi, alla loro palese

volontà di sottrarsi alle responsabilità che erano chiamati ad assumersi, ai sacrifici ed ai tagli che, in quel momento, apparivano ormai ineludibili.

Del resto, è evidente che la dilatazione dei “poteri presidenziali fino al limite estremo”, avvenne perché era impraticabile ogni prospettiva elettorale che avrebbe richiesto troppo tempo per l’elezione di un nuovo Parlamento e di un nuovo esecutivo. Dunque, la Presidenza della Repubblica, di fronte ad una tendenza alla dissoluzione progressiva del sistema politico istituzionale, divenne il solo luogo della stabilità politica del Paese.

Il 2013

Il 2013 viene descritto da Matteoli come “l’anno dello stallo”.

Rileggendo la puntuale “cronaca” di Matteoli sugli avvenimenti di quell’anno e fino alle dimissioni di Napolitano il 14 gennaio 2015, c’è da restare stupiti rispetto alla quantità ed alla velocità con cui si accavallarono i numerosi e significativi episodi che caratterizzarono quella fase politica e dall’effetto che procurarono al già provato sistema politico e istituzionale.

A seguito delle dimissioni di Monti, il 21 dicembre 2012, ebbero luogo le elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013. L’esito elettorale non assegnò a nessuno degli schieramenti in campo una maggioranza nei due rami del Parlamento. Il centro sinistra col suo 29.55% poteva contare alla Camera su una maggioranza certa, non però al Senato, per il diverso meccanismo di attribuzione dei seggi.

Napolitano affidò a Bersani un pre-incarico per verificare l’esistenza di una maggioranza stabile sia alla Camera che al Senato. Il tentativo si chiuse senza esito e con una forte lacerazione dei rapporti politici, in particolare con il movimento “Cinque stelle”. Si aprì a quel punto una fase di ‘stallo istituzionale’ per uscire dal quale Napolitano offrì la sua disponibilità ad anticipare la fine del proprio mandato, in scadenza il 10 maggio 2013. Il Capo dello Stato, il 30 marzo, dopo una consultazione con i sei maggiori partiti presenti in Parlamento, nominò due gruppi di personalità incaricati di svolgere un lavoro istruttorio per il futuro Presidente sui temi delle riforme istituzionali ed economico sociali.

Considerata la situazione di stallo per la formazione del nuovo esecutivo, Napolitano si dimise dal suo incarico. Di conseguenza dal 17 aprile si aprirono le votazioni per le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Una fase convulsa in cui vennero bruciate le candidature di personalità di alto profilo, come quella di Franco Marini, nonostante la sua candidatura fosse stata avanzata di intesa tra Partito Democratico e P.d.L., e quella di Romano Prodi. Quell’esito inaspettato ebbe come conseguenza le dimissioni del Presidente del Partito Democratico, Rosy Bindi, e del segretario, Pierluigi Bersani.

Nella complessa situazione determinatasi durante le votazioni per l’elezione del nuovo Capo dello Stato, emerse con forza la necessità di esprimere una chiara dimostrazione di unità e coesione nazionale. Le forze politiche più sensibili esercitarono una forte pressione su Napolitano affinché rimuovesse la propria indisponibilità — motivata per il carico della fatica e per l’età — ad essere eletto per un secondo mandato. Alla fine, persuaso dalla gravità della crisi in atto e animato dalla volontà di non lasciare il Paese esposto ad un grave pericolo,

Napolitano accettò di non sottrarsi al reincarico pur consapevole della scarsa affidabilità dei partiti, venuti meno all’impegno solenne di dar vita alle riforme.

Il 20 aprile 2013 Napolitano venne rieletto Presidente con una larghissima maggioranza.

Il 24 aprile 2013 affidò a Enrico Letta, vice segretario del P.D., l’incarico di formare un “governo di larghe intese” in grado di godere di una solida maggioranza in entrambe le Camere.

L’8 dicembre dello stesso anno Matteo Renzi, vinte le primarie, risultò eletto segretario del P.D. Il 18 gennaio 2014 Renzi siglò con Berlusconi un accordo politico, passato alla storia come “il patto del Nazareno”, che impegnava i loro partiti e le coalizioni a procedere ad una serie di riforme costituzionali, tra cui quella del Titolo V della II parte della Costituzione per la trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie e l’approvazione di una nuova legge elettorale.

Letta rassegnò le proprie irrevocabili dimissioni il 14 febbraio 2014, dopo che la Direzione Nazionale del P.D. il 13 febbraio, con un ordine del giorno, aveva rilevato “la necessità e l’urgenza di aprire una fase nuova con un nuovo esecutivo”. Napolitano accettò le dimissioni di Letta e, ritenendo superfluo un passaggio parlamentare, diede subito avvio alle consultazioni con i Presidenti delle Camere e le delegazioni parlamentari, affidando a Renzi l’incarico di formare un nuovo governo il 17 febbraio.

Matteoli ripercorre con minuziosa puntualità2, tutti i passaggi che caratterizzarono quella delicata fase. A tale proposito, c’è chi ha osservato che quella decisione del Presidente abbia prodotto una ‘torsione’ delle regole costituzionali, scritte e convenzionali, sulla forma di governo. La regola scritta prevede l’approvazione di una mozione di sfiducia e non le dimissioni spontanee del Presidente del Consiglio, Enrico Letta, senza un voto delle Camere che se ne dovevano assumere la responsabilità politica. In sostanza, invece, avvenne che il Governo fu sfiduciato non in Parlamento, ma da un ordine del giorno della Direzione del P.D.

Questa complessa vicenda ha generato un ampio e approfondito dibattito nella dottrina costituzionalistica, incentrato in particolare sulla funzione esercitata dal Presidente della Repubblica in quella specifica fase del suo mandato.

Le successive vicende del governo Renzi sono ben note: ottenne dal Parlamento l’approvazione sia della legge elettorale che della riforma costituzionale, senza tuttavia raggiungere il quorum richiesto per evitare il ricorso al referendum confermativo. In particolare, l’esito del referendum confermativo sulle riforme costituzionali, sancì il rigetto della riforma non solo per i suoi contenuti, ma anche per l’impronta personalistica che Renzi volle attribuire all’intera consultazione.

A distanza di oltre un decennio, e pur facendo ricorso al “senno di poi”, risulta difficile esprimere un giudizio definitivo di quella complessa fase delle vicende politiche e parlamentari. Il tema che, più di ogni altro, ha sollevato interrogativi tra costituzionalisti e politologi riguarda le dimissioni del Governo Letta, non determinate da una sfiducia parlamentare, bensì da un semplice ordine del giorno della Direzione del suo stesso partito. La questione, ancora oggi molto dibattuta, è se il fallimento del “governo delle larghe intese”, avrebbe dovuto o meno comportare lo scioglimento del Parlamento.

È indubbio che nessun Presidente della Repubblica è portato a sciogliere le Camere senza aver prima esperito tutti i tentativi per trovare in Parlamento una maggioranza stabile, ma è altrettanto vero che in quella fase emerse con chiarezza l’inaffidabilità delle forze politiche e la loro incapacità di affrontare i problemi del Paese, senza contare il livello di conflittualità e di divisioni interne, sia tra le diverse coalizioni, che all’interno dei singoli partiti.

L’obiettivo cui mirava Napolitano era quello di offrire un approdo certo alla lunga e lacerante transizione italiana per aprire una nuova fase di stabilità politica. Purtroppo, anche oggi, questo nobile obiettivo è ancora molto lontano dall’essere raggiunto. Dal racconto di Matteoli emerge chiaramente che la profonda amarezza di Napolitano, vissuta in solitaria riservatezza, derivava dal fatto che, nonostante il suo impegno e gli “attacchi e le maldicenze” subiti, aveva la sensazione che l’obiettivo per cui aveva lavorato con tutto il suo prestigio riconosciuto non si sarebbe realizzato.

L’amara conclusione che emerge da queste vicende risiede nell’evidente “arretramento tattico” dei partiti, incapaci di assolvere ai compiti loro assegnati dalla Costituzione. Tale inadeguatezza si è rivelata come la causa principale del crescente distacco tra cittadini e istituzioni, alimentando un clima di sfiducia che, ancora oggi, favorisce l’ascesa dei populismi e di strumentali nazionalismi di destra e di sinistra.

1 Nel 1953, mia madre Olga fu operata al Policlinico di Napoli per una grave patologia. Durante la degenza, conobbe Tilde Toschi, una giovane bolognese ricoverata nello stesso ospedale e affetta da una grave forma di tubercolosi in stadio avanzato. Tra loro nacque subito un’amicizia profonda, caratterizzata da una forte solidarietà. Qualche mese dopo, mia madre fu dimessa, purtroppo con una prospettiva di vita ormai breve. Terminata la degenza, Tilde fu ospite in casa nostra per i lunghi mesi invernali, poiché i medici le avevano consigliato un periodo di convalescenza in un luogo con aria più salubre. In quei mesi, i suoi familiari – in particolare la sorella Tosca e il padre – fecero frequenti visite a Napoli. Io ero ancora un bambino, e ricordo che fu Tosca, la sorella di Tilde, a regalarmi il mio primo libro, Senza famiglia. Purtroppo, la malattia di mia madre si aggravò e la portò via a quarant’anni, seguita poco dopo da Tilde. Negli anni successivi, nel 1963, all’età di diciassette anni, frequentai un corso di formazione politica all’Istituto Marabini di Bologna. Ebbi così l’opportunità di far vista alla famiglia Toschi, rincontrando Tosca e conoscendo i suoi fratelli. Le nostre due famiglie, legate inizialmente dal caso, rimasero unite negli anni dall’amicizia, dal dolore condiviso, dalla solidarietà e dalla comune militanza politica.

2 G. Matteoli, Presidente di tutti. Giorgio Napolitano nelle memorie di un Segretario al Quirinale, Bologna, Il Mulino, 2024, pp. 201-203.

In copertina: particolare di Paolo Franchi, Giorgio Napolitano. La traversata da Botteghe Oscure al Quirinale, Rizzoli, 2013