Nel contesto delle elezioni italiane del 2022, emerge un dato significativo: circa il 60% dei voti a favore dei partiti di destra proviene dalle aree rurali e dai piccoli centri abitati. Al contrario, nelle città con più di 500.000 abitanti, si osserva una netta prevalenza dei voti per le forze politiche progressiste.

Questo marcato divario geografico va oltre una semplice differenza di orientamento politico. Esso si configura come il sintomo di una disuguaglianza strutturale tra le promesse universalistiche della globalizzazione e le realtà quotidiane di chi risiede lontano dai grandi centri urbani, dove il cambiamento tende a essere percepito non come un’opportunità di crescita, ma piuttosto come una potenziale minaccia alla stabilità e al tessuto sociale.

La polarizzazione politica tra città e periferia può essere letta attraverso una chiave di interpretazione socio-culturale: così come in epoca storica il mercato, simbolo di progresso e scambio, era confinato dalle mura della città, allo stesso modo oggi le aree rurali si trovano ai margini dei principali benefici del progresso economico, favorendo l’ascesa di movimenti politici che promettono protezione, sicurezza e un ritorno alle radici identitarie.

Una questione di embeddedness?

Il concetto di embeddedness, o radicamento sociale dell’economia, sviluppato da Karl Polanyi, offre un punto di partenza cruciale per comprendere la relazione storica tra le dinamiche economiche e i tessuti sociali. Contrariamente alla concezione dominante di un’economia autonoma e autoregolata, Polanyi ci invita a vedere l’economia come un sistema strettamente intrecciato con le strutture sociali, culturali e politiche. Nel corso della storia, il mercato non ha mai operato come un’entità isolata, ma è stato sempre inserito in un contesto più ampio, dove gli scambi economici erano subordinati a considerazioni di coesione comunitaria, valori condivisi e norme sociali. Questa prospettiva è chiaramente riflessa nella distinzione tradizionale tra città e campagna, dove le dinamiche economiche delle aree urbane, caratterizzate da una maggiore apertura al mercato e alla mobilità, si contrappongono a un mondo rurale che, pur essendo attraversato da dinamiche economiche, si è storicamente mantenuto ancorato a una dimensione più locale e collettiva.

Le città, specialmente durante il Medioevo e l’età moderna, sono state i centri principali delle attività mercantili e degli scambi economici, luoghi dove il mercato si sviluppava con una dinamica vivace e interconnessa con le logiche politiche e sociali. Al contrario, le aree rurali sono rimaste spazi dominati dall’autosufficienza, in cui la vita economica si fondava su una forte coesione comunitaria e su forme di organizzazione collettiva delle risorse. Qui, il mercato non era al centro dell’economia che era piuttosto orientata verso la sussistenza, la solidarietà tra i membri della comunità, e la gestione comune del territorio. Questa netta distinzione tra città e campagna non ha solo plasmato la funzione del mercato nelle diverse aree geografiche, ma ha anche contribuito a forgiare identità e rapporti sociali profondamente distinti, generando due mondi economici e culturali separati, ognuno con le proprie logiche e priorità.

Con l’industrializzazione del XIX secolo, queste dinamiche hanno subito una trasformazione radicale. Le città sono divenute i motori trainanti dell’economia industriale, attirando masse di lavoratori dalle campagne e ridefinendo il rapporto tra aree urbane e rurali. Le campagne, progressivamente spopolate, hanno visto disgregarsi le economie locali che per secoli erano state basate su attività agricole, artigianali e forme di solidarietà comunitaria, come le cooperative. Questo fenomeno ha reso molte aree rurali, private delle proprie radici economiche e sempre più dipendenti dalle dinamiche economiche urbane e globali, sempre più vulnerabili.

L’era della globalizzazione, che ha preso slancio a partire dalla seconda metà del XX secolo, ha accentuato queste tendenze, ponendo una nuova pressione sulle dinamiche territoriali ed esacerbando ulteriormente il divario territoriale. La centralità dei mercati globali ha determinato una progressiva delocalizzazione delle attività produttive, spostando le opportunità economiche verso le grandi città che sono divenute poli di innovazione, accesso alle risorse e crescita. Al contrario, le aree rurali sono rimaste spesso escluse dai benefici del progresso, subendo un crescente senso di marginalizzazione e abbandono. Questo scollamento tra città e campagna non si è limitato a un’inevitabile disuguaglianza economica, ma ha anche alimentato un sentimento di frustrazione e disconnessione, dove le comunità rurali si sono sentite progressivamente distanti dai centri decisionali e dai flussi di sviluppo.

Lo spopolamento delle campagne, conseguenza diretta di questi profondi cambiamenti, ha avuto un impatto che va ben oltre l’economia, erodendo il tessuto sociale di molte comunità rurali. La perdita di reti di supporto comunitario, di tradizioni locali e di economie integrate ha creato nuove forme di vulnerabilità sociale, minando la coesione e l’identità collettiva. Questo svuotamento ha alimentato un crescente senso di insicurezza e instabilità, traducendosi spesso in un diffuso scetticismo verso il cambiamento e nelle istituzioni centrali, percepite come lontane e incapaci di rispondere ai bisogni reali delle persone.

Questi processi storici e socio-economici offrono un quadro utile per comprendere il divario odierno nelle preferenze politiche tra città e aree rurali. Le campagne, segnate dal peso della disintegrazione sociale ed economica, tendono ad orientarsi verso forze politiche che promettono protezione, sicurezza e un ritorno ai valori tradizionali, cercando di ricostruire legami di coesione e di stabilità. Al contrario, le città, che hanno tratto maggior beneficio dalle opportunità offerte dalla globalizzazione, manifestano una maggiore apertura verso politiche progressiste e innovative, orientate al futuro e alla trasformazione. Questo contrasto non è solo una questione di differenze ideologiche, ma il riflesso di storie, esperienze e bisogni profondamente diversi.

Il divario politico, e ancor più socio-culturale, emerge in maniera evidente nei risultati delle elezioni politiche in Italia del 2022, i cui dati e analisi offrono uno spaccato chiaro delle dinamiche che plasmano il voto nelle diverse aree del Paese. Questi risultati non solo riflettono le preferenze politiche, ma svelano anche le profonde disuguaglianze e le fratture sociali che caratterizzano le diverse realtà territoriali.

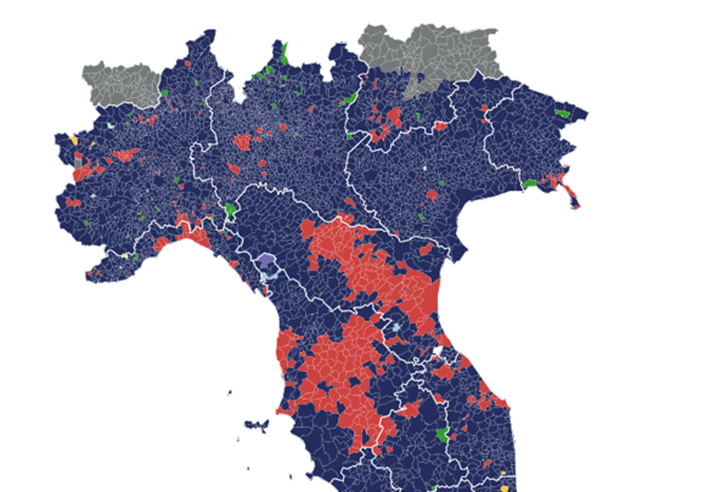

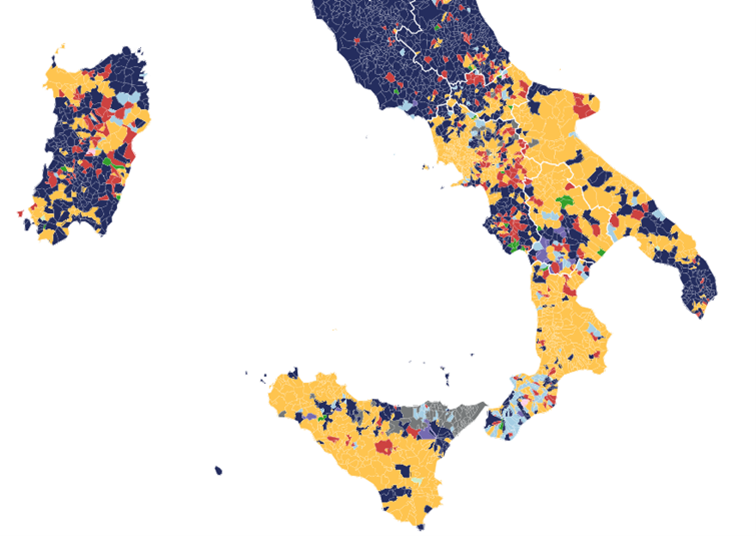

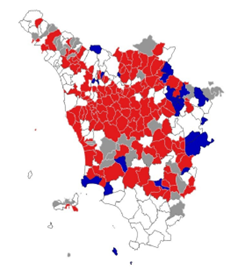

Le mappe interattive dei risultati elettorali pubblicate sul sito del quotidiano Editoriale Domani offrono un ulteriore livello di approfondimento, mettendo in luce le correlazioni geografiche e socio-economiche che alimentano questa crescente polarizzazione (Figg. 1 e 2).

Fonte:https://editorialedomani.it/interactive/2022/politiche2022/comuni/comuni_camera/index.html

Fonte:https://editorialedomani.it/interactive/2022/politiche2022/comuni/comuni_camera/index.html

Il 25 settembre 2022 i cittadini italiani sono stati chiamati alle urne per il rinnovo dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il risultato delle consultazioni ha sancito la vittoria della coalizione di centrodestra, che ha conquistato la maggioranza assoluta in entrambe le Camere. All’interno di questa coalizione, Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, si è affermato come il principale partito, ottenendo il 26% dei consensi.

Le elezioni in questione hanno messo in luce una marcata polarizzazione territoriale tra aree rurali e contesti urbani. Come mostrano i risultati di molte regioni, nelle zone rurali del Nord e in parte del Centro emerge una prevalenza di voti verso forze politiche di destra, mentre nei comuni urbani più popolati si distingue una netta tendenza progressista. Tuttavia, questa contrapposizione, benché significativa, non si riduce a una semplice differenza politica: essa riflette, piuttosto, una frattura socio-culturale profonda, intimamente legata alle dinamiche del mercato e alla percezione del cambiamento economico e sociale, che divide non solo le opinioni, ma anche le esperienze di vita e le identità collettive.

La destra politica riesce a consolidare il proprio consenso nei contesti rurali ed economicamente marginalizzati grazie a una narrazione che valorizza la preservazione delle tradizioni e la difesa identitaria. La promessa di un ritorno alle radici e di protezione dalle minacce percepite – che spaziano dalla globalizzazione all’immigrazione, fino alla perdita dei legami comunitari – trova terreno fertile in quelle realtà dove il mercato globale è vissuto più come una forza destabilizzante che come un’opportunità di crescita. La retorica di un rafforzamento del settore industriale e manifatturiero, presentata come la chiave per uscire dalla crisi economica, risponde direttamente al senso di abbandono e frustrazione che pervade molti elettori, soprattutto in territori che si sono visti esclusi dai flussi di investimento e sviluppo tipici delle aree urbane.

Allo stesso tempo, le aree urbane tendono a gravitare verso politiche progressiste, alimentate dalla loro maggiore integrazione nei benefici del mercato globale, che garantisce accesso a risorse economiche, culturali e tecnologiche. Tuttavia, anche la sinistra rischia di adottare una retorica che, sebbene inclusiva nelle intenzioni, finisce per escludere implicitamente le comunità rurali, che non si riconoscono nelle priorità progressiste come la transizione ecologica o l’inclusione globale. Questi temi, pur essendo fondamentali per il futuro collettivo, sono percepiti come lontani dai bisogni quotidiani di chi vive in territori più fragili, dove la sopravvivenza e la stabilità economica sono questioni più urgenti e tangibili.

Uscendo dalla dimensione strettamente politica, questa frattura, radicata in una lunga storia di divisione socio-economica tra città e campagna, acquista oggi una nuova rilevanza nel contesto della globalizzazione e della trasformazione dei mercati. Se in passato le differenze tra queste due realtà erano determinate principalmente da fattori economici e culturali, oggi la globalizzazione amplifica e reinventa tale separazione, portando con sé nuove sfide e opportunità, ma anche incertezze e disuguaglianze.

La città, storicamente epicentro dello scambio economico e culturale, continua a beneficiare di un accesso privilegiato ai flussi economici globali, mentre le aree rurali, un tempo fondate su economie locali autosufficienti e coese, risultano sempre più vulnerabili alla disintegrazione delle proprie reti economiche. Il mercato globale non ha portato un’integrazione paritaria, bensì ha amplificato la percezione di esclusione, rendendo le comunità rurali più propense a cercare rifugio in forze politiche che promettono protezione e riscatto.

In questo scenario, il ruolo dei social media e della comunicazione politica diventa cruciale: la narrazione, sia di destra che di sinistra, tende a semplificarsi in visioni radicali che contrappongono la città, simbolo di progresso e modernità, alla campagna, baluardo di tradizione e radicamento. Tale dinamica non solo rafforza il dogmatismo ideologico, ma perpetua una divisione sociale profonda, in cui il mercato, anziché fungere da ponte tra diverse realtà, si trasforma in un elemento divisivo, rendendo sempre più arduo costruire una politica capace di rispondere alla complessità delle realtà locali.

Se questa polarizzazione sociale e politica tra aree urbane e rurali dovesse continuare ad amplificarsi, le ripercussioni potrebbero essere significative non solo sul piano elettorale, ma anche su quello economico e culturale. La persistenza di una retorica divisiva rischia di alimentare ulteriormente il senso di alienazione nelle aree meno integrate nei processi globali, rafforzando sentimenti di sfiducia nelle istituzioni e aprendo la strada a politiche protezionistiche che potrebbero frenare lo sviluppo economico del Paese. Allo stesso tempo, un’accentuata narrazione urbana centrica rischia di esacerbare le tensioni sociali, impoverendo il dialogo tra i diversi contesti territoriali e compromettendo la possibilità di costruire politiche realmente condivise e sostenibili.

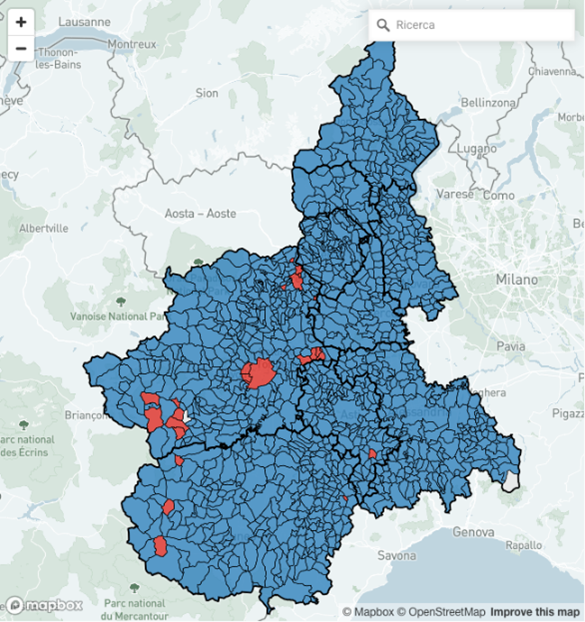

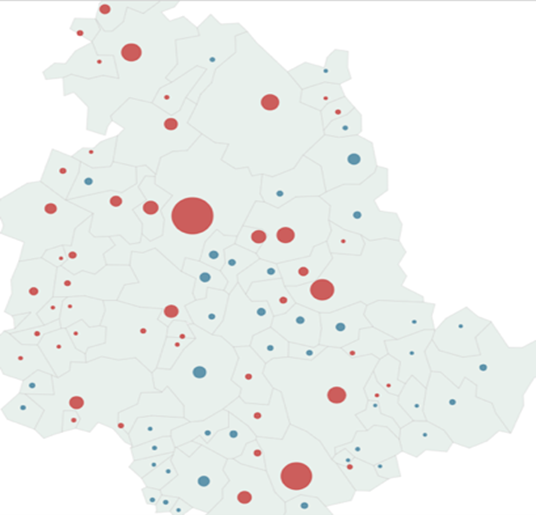

Quanto detto trova una chiara conferma nei risultati delle elezioni regionali del 2024, analizzati dall’associazione BiDiMedia per i sondaggi e riportati dai principali quotidiani nazionali come Il Post e la Repubblica. Le mappe regionali tracciate da questi studi rivelano una frattura sempre più profonda, dove la scissione socio-politica tra aree più o meno integrate nelle dinamiche globali appare con tutta la sua evidenza, come un segno tangibile di un Paese diviso, che fatica a trovare punti di convergenza (Figg. 3, 4 e 5).

Fonte: https://sondaggibidimedia.com/regionali-piemonte-2024-mappa-interattiva/

Fonte: https://www.ilpost.it/2024/11/19/risultati-elezioni-regionali-grafici-mappe/

Fonte:https://www.regione.toscana.it/documents/10180/25494889/COMUNI.pdf/

Il modello di governance locale come parte del problema? Il caso di Napoli e della Campania

La marcata polarizzazione socio-economica tra Napoli e il suo hinterland costituisce un caso emblematico per analizzare le complesse dinamiche tra città e contado, offrendo una prospettiva privilegiata sulle realtà del Mezzogiorno italiano. Questa polarizzazione si traduce in profonde disparità nelle opportunità economiche, nei livelli di istruzione e nell’accesso ai servizi pubblici, aggravate da fattori strutturali che hanno subito un’ulteriore intensificazione a seguito della crisi economica del 2008.

Napoli, grazie al suo rilevante peso demografico e all’intensa concentrazione di attività economiche, dovrebbe rappresentare il principale motore di sviluppo per la regione Campania. Tuttavia, la città è segnata da profonde disuguaglianze che ne compromettono il ruolo propulsivo, evidenziando un contesto caratterizzato da divari socio-economici, marginalità e discontinuità nello sviluppo urbano e territoriale.

Nel 2021, il tasso di disoccupazione nella provincia di Napoli ha raggiunto il 23,7%, un valore nettamente superiore alla media regionale del 19,7% e quasi quattro volte quello registrato nel Centro-Nord, pari al 6,8%. Ancora più allarmante è il fenomeno del sottoutilizzo del lavoro, che coinvolge il 37,5% della popolazione campana e comprende disoccupati potenziali e lavoratori part-time involontari. Questi dati evidenziano una forza lavoro in larga parte esclusa dai circuiti produttivi, con gravi ripercussioni sulla crescita economica e sulla coesione sociale del territorio.

L’istruzione rappresenta un’ulteriore dimensione della polarizzazione. In Campania, il tasso di disoccupazione tra coloro che possiedono solo la licenza media supera il 27%, un valore più che doppio rispetto all’11% registrato tra i laureati. Le donne con un basso livello di istruzione affrontano livelli di disoccupazione tra i più alti d’Italia, con un tasso che raggiunge il 36%. Sebbene Napoli sia sede di prestigiose istituzioni accademiche, come l’Università “Federico II”, il loro impatto sulle aree periferiche e sulle province circostanti rimane limitato. Questo contribuisce a perpetuare il divario socio-economico tra il centro urbano, che beneficia maggiormente delle opportunità educative e lavorative, e il contado, dove l’accesso alla formazione avanzata e le possibilità di impiego qualificato restano carenti.

La diffusione della povertà amplifica queste disuguaglianze, con il 47,2% della popolazione campana che vive in famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale. Inoltre, oltre il 42% dei lavoratori rientra nella categoria dei “working poor”, segno di un mercato del lavoro incapace di garantire redditi dignitosi. Napoli, pur essendo il principale polo economico della regione, è caratterizzata da stagnazione salariale e dalla prevalenza di occupazioni poco qualificate, mentre le aree rurali restano fortemente dipendenti dall’economia informale e dai trasferimenti sociali, consolidando un modello di sviluppo frammentato e diseguale.

Con l’approvazione della Legge Delrio (n. 56 del 2014), il sistema amministrativo italiano ha vissuto un cambiamento profondo nella gestione degli enti locali, ma ha anche accentuato le problematiche legate alla rappresentanza delle aree rurali. Questa riforma, presentata come un passo indispensabile per razionalizzare la spesa pubblica e ridefinire il ruolo degli enti di “area vasta”, puntava a semplificare e ridurre il numero di livelli amministrativi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza gestionale e ridurre i costi legati alla gestione delle istituzioni locali.

Tra le principali novità introdotte dalla legge vi è stata la creazione delle Città Metropolitane, enti pensati per fungere da centri di sviluppo e coordinamento nelle aree urbane più grandi, con compiti specifici in materia di pianificazione e gestione dei servizi pubblici a livello metropolitano. Al contrario, le Province sono state ridimensionate nei loro poteri, con un accentramento delle competenze su regioni e comuni.

Nonostante le buone intenzioni alla base della riforma, l’attuazione della legge ha sollevato numerosi dubbi e critiche. In molti casi, la promessa di semplificazione non si è tradotta in realtà, ma ha generato nuove difficoltà operative, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione delle competenze tra le nuove Città Metropolitane, i comuni e le regioni. In alcuni casi, questa ridistribuzione ha prodotto risultati confusi e poco efficaci, complicando ulteriormente la governance territoriale.

La Città Metropolitana di Napoli, così come le altre Città Metropolitane, è stata incaricata di svolgere un ruolo di coordinamento e sviluppo per l’intero territorio. Tuttavia, l’esperienza concreta ha messo in evidenza come la nuova istituzione abbia in parte replicato le strutture e le modalità operative delle precedenti Province, non riuscendo a rompere con le pratiche del passato. Ciò ha reso difficile l’assunzione del ruolo ambizioso che la Legge Delrio le attribuiva.

Rivedere il ruolo della Città Metropolitana potrebbe essere la chiave per ridurre le disuguaglianze tra il centro urbano e le periferie. Investimenti mirati in settori cruciali come l’istruzione, l’inserimento lavorativo per le aree più marginalizzate e il miglioramento dei trasporti pubblici potrebbero rappresentare un punto di partenza per un cambiamento significativo.

Adottare questo approccio potrebbe permettere a Napoli di emergere come modello di coesione territoriale per l’intero Mezzogiorno, contribuendo a ridurre la polarizzazione tra città e contado e a favorire uno sviluppo più inclusivo e sostenibile.

Considerazioni conclusive

Il caso di Napoli e della Campania rappresenta un esempio significativo per comprendere le dinamiche della polarizzazione tra città e contado, in particolare nel contesto del Mezzogiorno italiano.

La frattura socio-economica tra Napoli e il resto della regione non solo riflette le difficoltà storiche del Sud, ma si inserisce anche in un quadro di crescente disuguaglianza, amplificata dalla globalizzazione e dalla crisi economica.

Le Città Metropolitane, pur avendo un ruolo strategico nelle politiche di sviluppo territoriale, non sono riuscite a rispondere adeguatamente alle esigenze delle zone periferiche, che rischiano di restare ai margini della crescita economica e sociale. Nel caso di Napoli, le riforme hanno accentuato il divario tra le necessità delle aree rurali e quelle dei centri urbani, evidenziando difficoltà nel coordinamento delle politiche locali. La mancanza di una governance territoriale che coinvolga in modo equo le aree rurali ha impedito di ridurre il divario, lasciando Napoli ancor più distante dal proprio hinterland.

Dall’analisi emerge che senza un cambiamento nella visione strategica, c’è il rischio concreto di amplificare il divario, non più solo politico, ma umano, tra le comunità che, pur vivendo nello stesso Paese, si percepiscono sempre più distanti.

Di fronte a questo scenario, viene spontaneo chiedersi: quale sarà il ruolo di ognuno di noi nel superare una retorica che divide e nel promuovere un dialogo che ricucia le fratture tra città e campagna, tra modernità e tradizione? Forse, la sfida più grande non è solo riconoscere le differenze, ma individuare strategie innovative per valorizzare le peculiarità di ogni territorio, costruendo un progetto comune capace di includere tutti. È possibile, come società, ridefinire il rapporto tra progresso e radicamento locale, tra globalizzazione e identità comunitaria, superando una visione dicotomica che ci vede schierati su fronti opposti? La risposta deve nascere da una riflessione collettiva, che non ceda al fatalismo, ma che promuova una partecipazione attiva e consapevole al futuro del Paese.

FONTI:

Polanyi, Karl. La Grande Trasformazione: Le Origini Economiche e Politiche della Nostra Epoca. Torino: Einaudi, 1974.

SVIMEZ. Diseguaglianze Sociali e Territoriali Interne: Promozione di Iniziative di Studio e Ricerca Socioeconomica a Supporto della Programmazione e Valutazione delle Politiche di Coesione della Regione Campania. Regione Campania, giugno 2022. (https://prfesr2127.regione.campania.it/images/Documenti/doc_regionali/svimez/04_Regione_Campania_-_DISEGUAGLIANZE_SOCIALI_E_TERRITORIALI_INTERNE.pdf)

https://editorialedomani.it/interactive/2022/politiche2022/comuni/comuni_camera/index.html

https://sondaggibidimedia.com/regionali-piemonte-2024-mappa-interattiva/

https://www.ilpost.it/2024/11/19/risultati-elezioni-regionali-grafici-mappe/

https://elezioni.repubblica.it/2020/elezioni-regionali/toscana