La Rivoluzione giacobina di Napoli

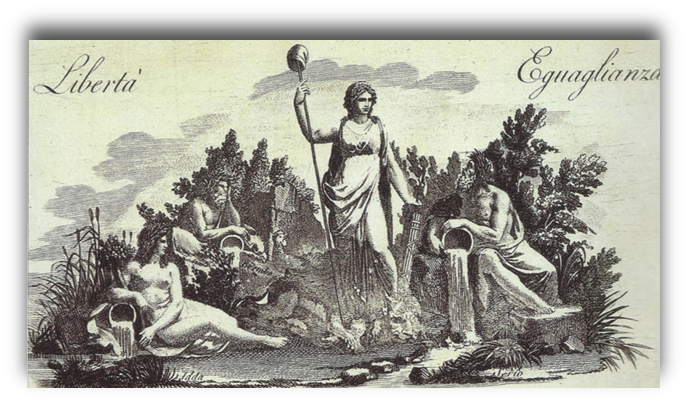

I princìpi di libertà, uguaglianza e fraternità, solennemente proclamati dopo la Rivoluzione francese del 1789, oggi sono patrimonio di quasi tutti i popoli. A difendere tra i primi questi ideali, insieme con un regime di governo basato sulla democrazia e non più sulla monarchia assoluta, furono nel Sud i coraggiosi sostenitori del breve esperimento della “Repubblica Napoletana”. Questa – si sa – ebbe vita breve. Durò da febbraio a giugno 1799 [1]. E giugno fu il mese della dura rivincita e repressione da parte dei fedeli filomonarchici e dei loro alleati europei.

La “Repubblica napoletana” – basata non più su una monarchia assoluta come quella dei Borbone ma su un governo democratico, su nuove leggi ed una nuova Costituzione – sia pure con forzature ed errori – cercava di tradurre nella realtà quotidiana i proclamati principi di libertà, eguaglianza e fraternità. Tra i suoi sostenitori, che avevano fatto tesoro degli insegnamenti positivi dell’Illuminismo e di uomini come Gaetano Filangieri e l’abate Antonio Genovesi, vi furono non solo nobili, militari ed intellettuali, ma anche diversi vescovi e sacerdoti [2]. Questi ultimi, al contrario dei sostenitori della tradizionale alleanza tra Trono e Altare, ritennero che la democrazia e gli ideali di libertà ed uguaglianza potessero ben conciliarsi con il Vangelo e con l’insegnamento di San Paolo, il quale nelle sue Lettere aveva ordinato ai cristiani di obbedire alle autorità costituite [3]. E così, su questi argomenti, anticiparono i tempi, specialmente rispetto alla maturazione e riflessione avvenuta successivamente all’interno della stessa Chiesa cattolica [4].

Per rimanere solo nella zona vesuviana (altrimenti bisognerebbe ricordare almeno le significative figure dell’arcivescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro o il vescovo Serao di Potenza) basta ricordare il vescovo Michele Natale di Vico Equense, punito e fatto poi morire dai Borbone in piazza Mercato a Napoli [5]; il vescovo di Capri Mons. Gamboni esiliato e poi divenuto Patriarca di Venezia [6]; il vescovo di Lettere e Gragnano Bernardo della Torre, condannato e poi esiliato per avere scritto una lettera pastorale che spingeva i suoi fedeli ad accettare le nuove forme di governo giudicate più conforme ai principi evangelici [7]. In tutto il Regno di Napoli anche molti religiosi e sacerdoti aderirono e collaborarono con la “giacobina” Repubblica napoletana. Un lungo elenco è stato pubblicato da Pietro Gargano in un libro dal titolo significativo [8].

Quando però il Re Ferdinando e la moglie Carolina, aiutati dai seguaci della “Santa Fede”, guidati dal cardinale Fabrizio Ruffo, riuscirono a sconfiggere i repubblicani, i sacerdoti schieratosi con essi furono puniti e barbaramente uccisi.

Alcuni sono stati ricordati con toponimi o lapidi in molti Comuni. A Procida, per fare un esempio citato dal Conforti (Napoli nel 1799), due sacerdoti, il vicario curato e alcuni cittadini, tutti filorepubblicani, furono ricordati nel 1883 con una lapide dal Comune, che li definì “VITTIME DI LIBERTA’ DA TUTTI I CITTADINI PROCLAMATI MARTIRI”.

A San Giorgio a Cremano la tragica vicenda dei due fratelli sacerdoti Formisano, è rimasta invece confinata finora sui libri degli storici di San Giorgio a Cremano, a partire da Davide Palomba (1881) e Giovanni Alagi (1984).

Antonio e Cristoforo Formisano, sacerdoti, protagonisti e vittime a San Giorgio della “Repubblica napoletana”

Antonio e Cristoforo Formisano, dopo l’eruzione vesuviana del 1794, si erano trasferiti da Resina (oggi Ercolano) a San Giorgio, ove la famiglia possedeva terreni nella parte alta del paese “poco più sopra di Palummo”, come scrive Palomba. Durante la breve parentesi dell’esperienza rivoluzionaria del 1799, essi furono “protagonisti della democratizzazione del borgo” creando, al posto degli Eletti, le Municipalità popolari: la “Repubblica paesana”, ironizzava il gesuita Palomba. Vi piantarono l’albero della libertà [9] insieme col notaio Scodes e il sacerdote Domenico Di Somma (nel 1802 divenuto, nonostante questi ’precedenti’ – forse dimenticati ! – parroco del casale di San Giorgio). Ma non furono i soli protagonisti di quell’evento. Ad essi va anche aggiunto almeno il filogiacobino sangiorgese Filippo Parisano [10]. Da alcuni documenti egli risulta prigioniero, con altri giovani di Resina, Portici e Massalubrense, sulle navi del Golfo di Napoli all’arrivo del cardinale Ruffo.

Nel giugno 1799 l’avanzata delle truppe sanfediste fu comunque inarrestabile. Portici e San Giorgio si trovavano sulla rotta finale del loro cammino di riconquista del Regno, iniziato da qualche mese in Calabria. I seguaci di Ruffo furono aiutati dai contadini e dai filoborbonici locali, i quali fermarono i rifornimenti di ortaggi, frutta e carne diretti dalle campagne vesuviane alla Capitale e alzarono perfino delle barricate [11].

A capo degli insorgenti a San Giorgio a Cremano vi era il capopopolo Giorgio Punzo, che evidentemente – va detto – non riuscì, come pure tanti contadini, a capire i motivi che spingevano i più “illuminati” concittadini ad opporsi ai sovrani Borbone.

La vendetta contro i “giacobini” fu spietata. Il 13 giugno furono catturati i due fratelli Formisano (il notaio Scodes ed il sacerdote Di Somma si nascosero e riuscirono a salvarsi). Stando agli storici locali, ripresi anche da Pompeo Centanni e Angelo Renzi, dopo aver loro staccate le teste, i sanfedisti le avrebbero infilzate su alcuni spiedi di ferro ed esposte alla vista del popolo. Un macabro gesto, riferibile ai due fratelli o ad uno solo?

Fa luce al riguardo un importante e finora sconosciuto documento storico che attesta la morte violenta per mano dei sanfedisti del sacerdote Cristoforo Formisano, avvenuta però mentre era impegnato con i giacobini a difendere la fortezza del Granatello a Portici.

Nel IX Libro dei Defunti della parrocchia di S. Maria a Pugliano di Resina (oggi Ercolano) si legge, infatti, che “Il Sacerdote Secolare d. Cristoforo Formisano di Resina,…di anni 43 in circa ai 13 Giugno 1799 f: V ha reso l’anima sua a Dio Benedetto in Comunione di S. M. C. non avendo potuto ricevere Sagramento alcuno per essere stato morto violentemente sopra del castello al Granatello”[12].

Sangiorgesi e porticesi dovettero essere uniti nella strenua e sanguinosa difesa della fortezza del Granatello, divenuta l’ultimo baluardo dei sostenitori della “Repubblica napoletana”, ritenuti, a loro volta, dai filoborbonici, “nemici della religione e del re”. Insieme furono anche vittime, in quel tragico 13 giugno 1799, della dura repressione ordinata dal cardinale Ruffo. Lo confermano il già citato attestato di morte di Don Cristoforo Formisano ed i nomi dei morti annotati dopo il 13 e 14 giugno dal parroco Nocerino di Portici.

La violenta repressione da parte dei locali filoborbonici – La lapide mutilata

Lo stato d’animo del parroco Nocerino ben si evince dalle annotazioni da lui registrate sul Libro dei morti “all’infretta ed ala rinfusa per non averne forza, non Spirito, non tempo, tante erano le fatiche, ed il timore, essendosi qui combattuto in queste nostre piazze a maniera di guerra irregolare. Nocerino parroco”[13].

Intanto sappiamo che Ruffo da Somma Vesuviana si stava spostando verso San Giorgio per l’offensiva decisiva, che gli avrebbe consentito di entrare in Napoli: l’attacco al forte di Vigliena, vicino al Ponte della Maddalena. Che successe?

Una cronaca di quei giorni – poco conosciuta, tradotta dal tedesco e pubblicata da Renata De Lorenzo [14] – fornisce qualche altro inedito particolare.

“Era già pomeriggio quando il Cardinale, circondato dai Russi e dai Calabresi, giunse a S. Iorio. Qui, davanti alla capitale, egli fece accampare e riposare le truppe…. Giunsero allora dei contadini, recando la testa di un nemico su di un palo, e raccontarono ai Calabresi che i loro fratelli erano stati assediati dai giacobini sul ponte della Maddalena. A questa notizia, i Calabresi lasciarono il loro pasto e si affrettarono in difesa dei propri compagni, guidati dai contadini lungo i sentieri di campagna…”.

Come si vede, viene confermato da questo diario non solo il ruolo di attiva collaborazione con le truppe sanfediste da parte dei contadini di S. Iorio, cioè di San Giorgio a Cremano, ma anche la loro violenta repressione dei “nemici” giacobini. Come un vero trofeo, portano infilzata su di un palo la testa di un nemico giacobino. Chi poteva essere? Procediamo per esclusione. Visto che dei “giacobini” a noi noti e schieratisi a San Giorgio a favore della Repubblica sia il notaio Scodes che il sacerdote Di Somma si erano salvati nascondendosi; considerato poi che uno dei due fratelli Formisano, Don Cristoforo, era stato ucciso dai sanfedisti mentre difendeva nella mattinata del 13 giugno il Granatello, insieme con altri giacobini; non è da escludere che la testa portata su di un palo nel pomeriggio sempre del 13 giugno potesse appartenere all’altro fratello, Don Antonio.

Così da queste nuove fonti viene confermato, in generale, il tradizionale racconto fatto dagli storici locali relativo all’impegno dei due fratelli Formisano a favore della Repubblica napoletana, fino al sacrificio della loro stessa vita. Si avrebbe, inoltre, un dato più preciso sulla tragica e diversa fine dei due coraggiosi fratelli Formisano: uno morto decapitato, l’altro, Cristoforo, ucciso nella difesa del Granatello a Portici.

Un sacrificio ed una coerenza costata, comunque, la morte e che merita di essere ricordato, come hanno già fatto altri Comuni con le vittime locali della “Repubblica napoletana”.

Al confine quasi con Ercolano, a San Giorgio c’è il generico androtoponimo Viale Formisano, che indica gli antichi proprietari dei terreni. Al Comune – per evitare problemi ai residenti – basterebbe semplicemente di aggiungere, come si è fatto per altri toponimi cittadini, una parentesi esplicativa (Antonio e Cristoforo, sacerdoti, martiri della Rivoluzione napoletana del 1799). Non è però l’unico modo.

Il loro esempio va fatto conoscere alle nuove generazioni. Così come vanno conosciute le carenze ed i limiti dei sostenitori della stessa “Repubblica napoletana”.

In assenza tuttavia di questa o altre iniziative in merito da parte del Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno (PD) – il cui assessore alla Cultura pro tempore, eletto nelle liste PD, milita attivamente sul fronte filoborbonico… – appare ancora più significativa la decisione di don Orlando Esposito, responsabile della parrocchia S. Maria del Carmine, di togliere dall’oblìo secolare la tragica vicenda dei fratelli Formisano e rendere onore al loro sacrificio. E proprio nella zona che è caratterizzata dal toponimo dedicato, senza alcuna specificazione, alla famiglia Formisano.

Come? Diffondendo circa 500 copie di un opuscoletto informativo, da me preparato, sui fratelli Formisano “martiri a San Giorgio a Cremano della Rivoluzione napoletana del 1799” [15]; facendo meritoriamente incidere nel marmo, a fine giugno 2021, con caratteri rossi, i nomi dei fratelli Antonio e Cristoforo Formisano e ricordando la loro storia di “protagonisti a San Giorgio a Cremano della rivoluzionaria esperienza politico-amministrativa nata con la Repubblica napoletana filofrancese, uccisi senza pietà il 13 giugno 1799”[16].

Peccato solo che le pressioni del locale assessore alla cultura e del responsabile del movimento dei neoborbonici del posto abbiano condizionato il pur benemerito parroco. Al punto che ha collocato l’epigrafe in forma privata (accennandone nelle omelie ai fedeli) ed eliminato, alla fine della lapide, sia il riferimento agli autori delle uccisioni dei fratelli Formisano (“dagli Insorgenti Filoborbonici”), che quello alla “Parrocchia S. Maria del Carmine”, soggetto committente dell’epigrafe [17].

A questo punto io mi domando: per evitare che gli attuali filoborbonici ed eredi dei sanfedisti del cardinale Fabrizio Ruffo [18] si sentano umiliati, colpiti, mortificati, a causa delle pregresse responsabilità storicamente documentate, è giusto tacere su precisi fatti storici come quelli del 1799?

Al vescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, da poco anche cardinale, di cui apprezzo alcuni significativi gesti, chiedo: è carità cristiana omettere precisi e documentati tragici episodi storici per non urtare la sensibilità di gruppi o movimenti neoborbonici? O anche la Chiesa deve uniformarsi alla prassi fin troppo estesa del politically correct?

[1] Breve ma esauriente ANNA MARIA RAO, La repubblica napoletana del 1799, Tascabili economici Newton, Roma 1997.

[2] MICHELE JACOVIELLO, Storia della Rivoluzione Napoletana del 1799. La vita dei rivoluzionari per un ideale. Libreria Scientifica Editrice, Napoli 1999.

[3] DOMENICO AMBRASI, Il clero a Napoli nel 1799 tra rivoluzione e reazione, in “Campania Sacra”, 22 (1991) 52-81.

[4] PIERROBERTO SCARAMELLA (Cur.), Il cittadino ecclesiastico. Il clero nella Repubblica napoletana del 1799, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 1999.

[5] M. VERDE – M. MARULLI, Michele Natale. Il cammino di un vescovo martire del Novantanove, Edizioni Magna Graecia, Napoli 1999.

[6] PINA IACCARINO, Un vescovo a Capri. Tra pastoralità e giacobinismo, Franco Di Mauro Editore, Napoli 1997.

[7] GIUSEPPE IMPROTA, Bernardo della Torre vescovo di Lettere e Gragnano e la Rivoluzione Napoletana del 1799, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Edizioni Magna Graecia, Napoli 1999. Nel decennio francese mons. della Torre sostituì con pieni poteri l’arcivescovo di Napoli, in esilio perché non volle prestare giuramento, come fecero altri vescovi, nelle mani di Giuseppe Napoleone.

[8] PIETRO GARGANO, I preti della libertà, Magmata, Napoli 2000.

[9] GIROLAMO ADDEO, L’albero della libertà nella Repubblica Napoletana del 1799, Loffredo Editore, Napoli 1997.

[10] GIUSEPPE IMPROTA, Dall’Arso a Troisi. Storia e toponomastica di San Giorgio a Cremano. Con un Dizionario dei toponimi a cura di Marta La Greca, Ad est dell’equatore, Napoli 2020.

[11] PIETRO GARGANO, La battaglia di Portici. Il martirio di Gennaro Serra di Cassano, Città di Portici, Magmata, Napoli 1999. Portici, tra l’altro, ha dedicato al martire duca Gennaro Serra di Cassano la piazza davanti al Palazzo posseduto dalla famiglia nel Comune vesuviano, sede delle vacanze estive.

[12] GIORGIO MANCINI (e gli alunni della III A del Liceo Vittorio Emanuele II), Alla ricerca della Memoria negata, Istituto per gli Studi Filosofici, Napoli 1799, p. 181.

[13] Ivi, p. 165.

[14] HERMANN HUFFER, La Repubblica napoletana dell’anno 1799, a cura di Renata De Lorenzo, Liguori editore, Napoli 1999, pp. 46-47.

[15] In memoria dei fratelli Formisano, martiri a San Giorgio a Cremano della Rivoluzione napoletana del 1799 in “Notiziario della Parrocchia S. Maria del Carmine”, San Giorgio a Cremano, Giugno 2021.

[16] Dell’iniziativa ha dato conto “Repubblica-Napoli”, pubblicando un mio intervento il 9 luglio 2021 col titolo San Giorgio a Cremano, una lapide per due martiri del 1799.

[17] Pietro Gargano, giornalista e saggista, su “Il Mattino” ha significativamente intitolato I martiri di San Giorgio e lo sfregio della storia la sua risposta ad una mia segnalazione relativa all’epigrafe censurata, alle pressioni dei neoborbonici locali ed alla loro richiesta di ricordare il capo dei sanfedisti sangorgesi. Gargano esplicita non solo i silenzi e le responsabilità degli amministratori locali del PD, ma anche il tentativo maldestro dei neoborbonici di voler riscrivere la storia: “trasformare in eroe un capopolo sanfedista è un errore grave”. PIETRO GARGANO, La lettera della domenica, “Il Mattino”, 25 luglio 2021.

[18] Pochi sanno che nel Decennio Francese il filoborbonico Ruffo si sarebbe schierato dalla parte dei francesi. Con quali motivazioni? Come ha poi giudicato le sue precedenti “imprese” a capo dei seguaci della Santa Fede? Una ricerca o una tesi di laurea al riguardo sarebbe auspicabile e sicuramente illuminante.