Il 30 settembre, a Bologna, anche in vista della creazione di un gruppo LAB di giovani, abbiamo incontrato il professor Luigi Alfieri per discutere, seppur a grandi linee, degli argomenti toccati nell’articolo “C’è spazio a sinistra?”, pubblicato in questo numero. All’articolo fa seguito quindi un nostro commento che qui vi presentiamo. Diciamo subito che l’incontro è stato proficuo. Certo, quella sera non abbiamo rivoluzionato le sorti del nostro Paese, né tantomeno quelle della sinistra. Ma Luigi Alfieri ci ha dato una conferma, una prova vivente, di come riflettere sulle cose, anche quelle che riguardano la sinistra, non sia una perdita di tempo. Piuttosto, è qui, da riflessioni condivise come questa, che può risvegliarsi la spinta del cambiamento progressista. È solo l’inizio, ma bisognerà pur cominciare.

L’incontro ha rappresentato, secondo il nostro punto di vista, un momento importante in cui si è compreso quanto la sinistra, nonostante la sua frammentazione, confusione e occasionali tendenze autodistruttive, possieda ancora una solida base teorica, capace di comunicare con le persone, quando smette di focalizzarsi sui sondaggi e si riaccosta a riflessioni su storia, valori e conflitti.

L’analisi proposta da Alfieri, con l’apertura sull’idea di destra e sinistra, è stata particolarmente illuminante, poiché ha rimesso in luce e ci ha fatto ricordare una verità spesso trascurata: la politica non si limita alla gestione dei servizi, ma riguarda il dibattito tra diverse visioni del mondo. Questo passaggio cruciale, ovvero che, pur riconoscendo l’avversario come inevitabile (altrimenti la dicotomia tra destra e sinistra verrebbe meno), questo si debba affrontare sul piano dei diversi valori sostenuti, è qualcosa che la sinistra ha smarrito da tempo: quando ha cercato di compiacere tutti, risultando in ultima analisi fuori dalla rappresentanza.

Successivamente, per dare una possibile spiegazione a questo rottura, a questo allontanamento della sinistra dalla base valoriale, il professore si è concentrato sul vuoto creato dalla “religione politica” della sinistra italiana. Che la si chiami utopia, aspirazione ideale o fede laica, non ha importanza: era ciò che nel Novecento alimentava e univa l’azione quotidiana e il panorama delle possibilità della classe operaia e non solo; in termini cari al socialismo italiano, si potrebbe dire “dell’avvenire”. Oggi quel motore è fermo, al posto della speranza si è insinuata la paura; e la destra, che è un’entità politica cinica ma astuta, ha capito come sfruttare questa situazione per raccogliere consensi.

Gli interventi conclusivi, in particolare quello in cui si discuteva l’importanza della chiarezza del messaggio, hanno messo al centro un aspetto vitale della politica nostrana: la destra prevale perché comunica in modo semplice e diretto, mentre la sinistra continua a provare imbarazzo per le proprie idee, o a nasconderle dietro inutili complessità e vuoti giri di parole. A nulla serve emulare la destra – in quanto si affermerebbero allo stesso modo delle posizioni di destra -, ma è necessario il coraggio di esprimere un messaggio chiaro: chi lavora deve vivere bene, chi è in difficoltà deve ricevere sostegno, chi discrimina deve essere contrastato, chi riceve privilegi deve contribuire di più al corretto funzionamento della società, preposta alla dignità umana. Ecco, questo è un messaggio di sinistra. Tutto il resto non è che rumore.

In sintesi, l’incontro è stato rilevante non tanto per le risposte (che devono ancora venire), ma perché ha posto una domanda fondamentale: come si può rinvigorire una sinistra che non teme di essere se stessa?

Se questo interrogativo inizia a diffondersi nei gruppi, nei circoli e nelle sezioni, nei bar e nelle case, forse c’è ancora speranza. E poi, dobbiamo ammetterlo: ci siamo emozionati. Perché quando qualcuno riesce a dare una visione lucida di ciò che in molti percepiamo in modo più o meno confuso, ovvero che non è corretto dire che “la gente è di destra”, ma piuttosto che la sinistra ha smesso di comunicare autenticamente con le persone tracciando una possibilità di cambiare l’attuale andamento delle cose, qualcosa dentro di noi comincia a muoversi.

Non è necessario essere esperti di politica per comprenderlo: se non si progetta un futuro, le persone si aggrappano al passato. E infatti, la destra non offre soluzioni, ma nostalgia. La nostalgia è qualcosa di facile, rassicurante e immediato. Ma allo stesso tempo riposa su retaggi culturali dannosi, producendo superstizioni che peggiorano la vita delle persone. La sinistra, al contrario, dovrebbe procedere in modo opposto: non dire “torniamo al passato”, ma “andiamo avanti insieme”. Eppure, oggi sembra quasi imbarazzante pronunciare queste parole.

Ciò che portiamo a casa dall’assemblea è proprio questo: abbiamo ancora a disposizione strumenti molto utili, ma li abbiamo dimenticati in cantina.

Idee solide le abbiamo: redistribuzione, diritti, solidarietà, uguaglianza, libertà, le consideriamo come se fossero reperti da museo, piuttosto che strumenti per trasformare lo stato attuale delle cose, la società.

Dunque, la questione diventa pressante, quasi intima: desideriamo davvero impegnarci nuovamente in politica, o ci limitiamo a discuterne?

Infatti, la sinistra non si risveglierà attraverso una convention o per mezzo di uno slogan scelto da chi detiene il potere. Rinascerà quando riprenderemo a comunicare tra di noi, non solo tra specialisti, ma tra persone che hanno bisogni e desideri allo stesso tempo diversi e comuni. Quando esprimeremo idee semplici, senza timore di apparire “populisti”. Quando smetteremo di ritenere che la complessità sia un alibi per non agire.

Se questo incontro sarà in grado di risvegliare almeno un po’ questa voglia di confrontarci, di discutere animatamente, persino di litigare magari, ma con una vera passione, allora sì, potrebbe davvero esserci un cambiamento in atto.

E, per una volta, ci piace pensare che non siamo soli a sentirlo.

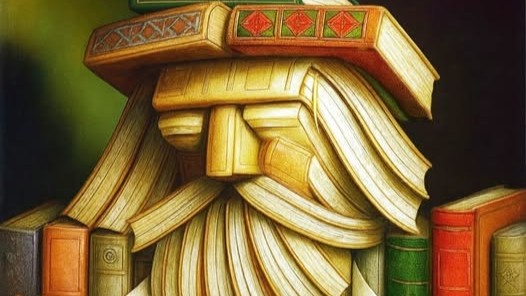

In copertina: Piero Barducci, I libri di Marx (2025)