1. In questi mesi mi è capitato a volte di citare una formula che usa Engels in una lettera scritta a Marx nel 1863, che nei grandi processi della storia vent’anni equivalgono ad un giorno, ma ci possono essere dei giorni che riassumono in sé il destino di decenni. Ho l’impressione che noi stiamo attraversando una di quelle fasi della storia – non singole giornate – che sono destinate a pesare, a condizionare lo sviluppo degli anni e dei decenni che seguiranno.

In fondo, credo che abbia ragione chi sostiene che per la prima volta dopo il 1941 (che vuol dire il Manifesto di Ventotene, Pearl Harbour, l’ingresso degli Stati Uniti nel secondo conflitto mondiale), la nostra Europa è di nuovo sola di fronte al suo destino. La vecchia formula rimasta in vigore per qualche decennio, cioè “la sicurezza da Washington, la crescita economica da Berlino, l’energia da Mosca”, non funziona più, non ha retto l’urto degli eventi.

Allora, recuperando quella bella formula sintetica di Engels, sul giorno o la fase che cambia il destino dei decenni, diciamo pure che solo nei primi cento giorni la Casa Bianca ha fatto qualcosa di impensabile: ha colpito le istituzioni globali una dopo l’altra, ha ribaltato lo Stato di diritto dentro i confini degli USA, ha ricattato la ricerca accademica tagliando i finanziamenti federali alle università che non si adeguano alle indicazioni di merito, culturali e scientifiche, ordinate dal potere politico, ha abbattuto limiti e pudore del linguaggio. Penso all’immagine blasfema di Trump vestito da pontefice, o a quel video terribile su Gaza, che nasceva come satirico, ma che lui ha rilanciato sui suoi social. Poi ha cancellato decenni di relazioni atlantiche con la reintegrazione dell’interlocuzione con Vladimir Putin, e il presidente ucraino Zelensky degradato a comprimario in quel colloquio terribile dentro lo Studio ovale, poi in parte ricucito con la storica immagine nella basilica di S. Pietro il giorno dei funerali del Papa. Il messaggio implicito che l’America ha rivolto al presidente di un paese che da tre anni affronta un conflitto devastante era: “O fai come ti diciamo noi, oppure noi ce ne andiamo e ti lasciamo solo di fronte alla storia e al dramma del tuo paese”.

2. È un cambio della scena, qualcuno dice un cigno nero, cioè un evento che irrompe e cambia i parametri e le categorie di interpretazione del tempo storico che si sta attraversando. Ma questo volta il cambio della scena è voluto dal primo azionista di quello che dovrebbe essere il campo delle democrazie liberali e dell’Occidente. È il presidente degli Stati Uniti d’America l’artefice di tutto questo. Il quarantasettesimo – siatene certi – passerà alla storia e sarà descritto nei libri che studieranno i nostri nipoti e pronipoti, come il peggiore dei presidenti di quella grande nazione. E a proposito del cambio di atteggiamento che l’amministrazione americana ha rispetto al conflitto in Ucraina, sarà ricordato un dettaglio: dal 24 febbraio del 2022 ad oggi in quel conflitto sono morte oltre 600.000 persone, un dato a cui ci siamo quasi assuefatti, nel cuore del nostro continente, che ha visto trionfare nella seconda metà del Novecento i valori della pace. Lo ricordo spesso: dal 10 giugno del 1940, quando l’Italia entra in guerra nel secondo conflitto mondiale, alla metà del ’45, sono morti 440.000 italiani, di cui 130.000 civili. Le vittime ucraine e russe, civili o militari di questi tre anni di guerra, che stiamo vivendo a tre ore e mezza di volo dall’Italia del Nord sono già in numero superiore.

In questi tre anni, spesso nei talks televisivi abbiamo sentito evocare lo scenario “Monaco 1938”, per dire che dovevamo operare una resistenza anche di carattere armato, legittima, a sostegno dell’indipendenza e sovranità di un paese militarmente aggredito. Paolo Mieli lo ha fatto ripetutamente nello studio televisivo di Lilli Gruber: “Non possiamo fare come con l’accordo di Monaco del ’38”. Si riferiva a quell’accordo sciagurato che le potenze europee occidentali sottoscrissero con il Terzo Reich, cedendo i Sudeti e pensando così di placare le ansie annessionistiche e pangermaniche del nazismo, cosa che aprì la strada alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Ma, se noi guardiamo al tentativo dell’amministrazione americana di ricostruire un asse diretto e privilegiato con l’interlocutore moscovita, scavalcando l’Europa e ipotizzando una logica di trattativa e di “pace” sulla pelle e alle spalle del popolo e del governo ucraino, viene da dire che, più che a Monaco ’38, la storia ci mette di fronte alla riedizione di Yalta, ma senza Churchill. E questo non è propriamente un dettaglio.

3. La verità – ha ragione chi lo dice – è che la guerra fredda (a tutti gli effetti un conflitto, anche se con modalità del tutto particolari) è stata la sola del Novecento che si è conclusa senza la firma di un trattato di pace, con il crollo di uno dei due soggetti (9 novembre 1989, Muro di Berlino; 1991 fine dell’Unione Sovietica). L’altra parte – che saremmo noi, l’Occidente del mercato libero, dei valori della tolleranza religiosa, dello Stato di diritto – si è legittimamente considerata vincitrice di quel conflitto, senza però giungere alla definizione di un trattato di pace che certificasse le modalità con le quali il mondo avrebbe affrontato il dopo. Quello che era accaduto apriva uno scenario storico completamente diverso, e non sono si sono fissate le regole, le coordinate, il perimetro di quel nuovo mondo. Forse ha davvero ragione chi (in un editoriale di Limes di un paio d’anni fa) sostiene che dopo il 1989-91 il principale errore delle amministrazioni americane, di segno democratico ma anche repubblicano, fu non avere dato seguito all’ammonimento che Augusto morente rivolge a Tiberio: “Non allargare i confini dell’Impero”. Era consapevole, l’imperatore Augusto, che quanto più si estendeva il perimetro dell’Impero, tanto più si includevano dei soggetti, delle forze, delle popolazioni che avrebbero potuto determinare negli equilibri interni dei conflitti tali da renderlo ingestibile e portare persino alla sua estinzione.

Nel 1991 non c’erano più Augusto, Tiberio, l’Impero, ma le leadership dell’Occidente, delle due sponde atlantiche, hanno compiuto errore forse altrettanto grave: hanno pensato di poter trasformare una dottrina economica (legittima come tutte le dottrine economiche) in una filosofia della storia, universalmente valida per ogni latitudine di questo pianeta. La storia si è premurata di smentire questa ambizione, o questa ossessione, precipitandoci in una situazione di difficoltà e di caos, che oggi appare più accentuata, per un altro elemento che non è neanch’esso, credo, un dettaglio: l’odio verso di noi di una parte importante del mondo.

Perché ci odiano? Scusate la brutalità dell’espressione: bisognerebbe argomentare in una maniera più sottile, ma è solo per capirci. C’è stata Kabul, l’agosto del 2022, quando in una notte e un giorno in maniera precipitosa e abbastanza ignominiosa, dopo che per vent’anni siamo andati lì con l’argomento che portavamo la libertà, la democrazia, la possibilità per le giovani donne e le bambine di andare a scuola e di vestirsi come volevano, siamo letteralmente fuggiti da quel paese, restituendolo ai talebani, che oggi lo governano con un regime che introduce una legge che impedisce alle donne non solo di studiare, ma di prendere la parola in pubblico. Una parte del mondo ci odia anche per la doppia morale con cui abbiamo affrontato i conflitti di questi decenni.

Abbiamo allargato i confini dell’Impero, nella logica di un mercato globale che avrebbe favorito l’espansione inevitabile, inesorabile dei nostri valori e principi democratico-liberali, e del profitto, di un capitalismo rapace, di diseguaglianze accentuate, pensando che il mondo si sarebbe adeguato a questa ricetta. Invece la doppia morale ci viene rinfacciata, quando ragioniamo sull’Afghanistan oppure di Vladimir Putin. Essendo nato in una terra di confine, mi rendo perfettamente conto che rispetto all’incubo russo la sensibilità di un baltico o di un polacco è diversa da quella possiamo avere noi. Ma, a proposito di doppia morale – dell’Europa, in questo caso – non abbiamo scoperto chi era Vladimir Putin la notte del 24 febbraio del 2022, perché bastava ricordarsi che nel 2006 aveva fatto assassinare Anna Politovskaja il giorno del compleanno dello zar, quasi come un cadeau che gli veniva offerto. Perché sapevamo che cosa aveva fatto in Cecenia, sapevamo delle bombe che aveva utilizzato ad Aleppo in Siria, della repressione sistematica di tutte le forme di opposizione, dissenso e critica verso il suo regime. Perché nel 2014 aveva annesso la Crimea, un pezzo dell’Ucraina, e l’Unione Europea aveva vibratamente protestato, assumendo anche una politica di sanzioni nei confronti della Russia, che erano state sistematicamente aggirate. Dopo il 2014, l’incremento di acquisto di gas russo diparte dell’UE è stato dell’ordine del 30%. Abbiamo condannato l’annessione della Crimea, perché era una violazione del diritto internazionale, ma abbiamo continuato a praticare l’attività commerciale con quel paese, che ci serviva dal punto di vista dei nostri interessi.

E poi Gaza. Il ministro delle Finanze Smotrich ha detto: “Basta la retorica, basta la finzione: il governo israeliano vuole realizzare riguardo alla Striscia di Gaza una vera occupazione”. E il premier Netanyahu ha rincarato la dose, dicendo che siamo “alla vigilia di un’invasione massiccia”. Gaza e la West Bank sono territori occupati, con 600.000 coloni insediati in Giudea e Samaria (come li chiamano con una logica messianica). Di fronte a questo, il diritto internazionale dov’è? Ma com’è possibile apparire credibili agli occhi di una parte del mondo, se noi difendiamo i principi di quel diritto e accettiamo più o meno silenziosamente e supinamente che vengano calpestati in altri? E allora, una ragione per cui una parte del mondo ci odia è che c’è un pezzo del mondo che non è più disposto a tacere, e invece è ben disposto a organizzarsi, teorizzando persino la nascita di un nuovo ordine globale, che obbedisca a dei criteri che non siano più quelli uscirono da Bretton Woods, gli accordi monetari del ’44, e poi da Yalta e dalla creazione delle grandi istituzioni sovranazionali che hanno bene o male retto le sorti di un equilibrio, di un ordine globale del mondo, dalla seconda metà del Novecento e fino a noi.

4. In questo cambio d’epoca, quello che mi impressiona è la distanza che si fa sempre più marcata tra la “potenza” in questo nuovo mondo (la finanza, la scienza, la tecnologia, l’intelligenza artificiale) e il “potere”, cioè l’espressione della politica, legittimata dalle elezioni. Qualche anno fa, il mio maestro, Alfredo Reichlin – uomo cui sono stato profondamente affezionato fino alla fine dei suoi giorni – diceva: “I mercati governano, i tecnici amministrano e i politici vanno in televisione”. Oggi, se guardiamo alla nuova amministrazione americana, la formula si potrebbe anche risolvere in questa maniera: “I miliardari comandano, gli autocrati obbediscono e i politici continuano ad andare in televisione”. La politica di Trump, i dazi, sono l’ultimo tassello di questo cambio di scena della storia, con il crollo delle borse, quasi uguale a quello dell’11 settembre: 10.000 miliardi bruciati. io che non sono un estimatore di Francis Fukuyama, ho trovato illuminante però la sua battuta quando ha definito la scelta di Trump di applicare i dazi con quella modalità (ma poi ha sospeso il provvedimento) come “la decisione più idiota mai presa da un Presidente degli Stati uniti d’America”. Tutto questo pone il mondo di fronte a una situazione effettivamente sconosciuta nel tempo storico che abbiamo alle spalle. Però dobbiamo anche interrogarci su chi sono gli interlocutori che oggi abbiamo di fronte. Che cos’è questa destra, che oggi si afferma con caratteristiche inedite anche nel cuore del nostro continente, e perché oggi le democrazie appaiono così fragili di fronte all’offensiva che essa mette inciampo? È verissimo, le ragioni del consenso a queste forze che chiamiamo populiste – e che meglio sarebbe definire col loro vero termine, cioè nazionaliste – nasce anche dal malessere diffuso di un ceto medio declassato, depauperato nei suoi diritti e nelle sue opportunità.

Però c’è una biografia che penso sia abbastanza illuminante, che aiuta a capire cos’è oggi questa destra, come ragiona. Le Lezioni sul fascismo di Togliatti ci hanno insegnato da ragazzi che l’analisi del tempo storico passa molto dalla comprensione del tipo di interlocutore che hai di fronte, del suo carattere. C’è una biografia, dicevo, che mi ha particolarmente segnato da questo punto di vista in questi mesi, di un personaggio meno notodel trio di punta: Donald Trump, Elon Musk e J.D. Vance. È il padre accademico del Vicepresidente degli Stati Uniti, quello che lo ha assunto all’università, che lo ha progressivamente promosso sul terreno della rappresentanza politica, lo ha avvicinato Trump, lo ha candidato alla vicepresidenza. Questo signore si chiama Peter Thiel, un multimiliardario di grande talento, insegnante di Filosofia a Stanford. Molti anni fa aveva fondato una società che si chiama Paypal, che poi ha venduto facendo un sacco di quattrini. Oggi è il capo di una società diversa, Palantir, che è l’azienda leader nell’analisi dei dati per la sicurezza a livello globale, quindi controlla dati sensibili di qualche miliardo di esseri umani. Questo signore è il teorico di una sorta di anarco-capitalismo, che si richiama al pensiero dell’economista David Friedman (figlio di Milton Friedman, quello dei Chicago Boys). I seguaci teorizzano il superamento di tutti i monopoli statali, a partire dalla moneta, dalla sicurezza e dalla giustizia. Attaccano frontalmente la dimensione della democrazia rappresentativa e parlamentare, imputandole il rallentamento del processo decisionale. Teorizzano ancora il potere concentrato nelle mani di pochi uomini di talento, liberi dai lacci e dai vincoli e dalle regole che impediscono la libera espressione di quel talento nei termini della capacità decisionale e dell’esercizio del potere. Sono avversari del pluralismo e sostenitori della religione come pilastro dell’ordinamento politico.

Non è che inventino qualcosa del tutto originale: questo tipo di impianto concettuale si rifà al pensiero critico del filosofo conservatore Leo Strauss, e in parte a quello di Carl Schmitt (e se volete si arriva fino a Nietzsche, alla critica alla mediocrità che è la mascheratura che la democrazia usa per impedire alla libera espressione del talento di misurarsi e realizzarsi). Il punto di caduta di questo impianto è che per Peter Thiel, come per Donald Trump, Egon Musk e J.D. Vance, il potere si colloca oltre la legge. Dicono che non ci possono essere regole e vincoli che impediscano a quel potere di esercitare la sua funzione condizionando lo sviluppo della società. Quando il Vicepresidente degli Stati Uniti va in Europa, prima a Parigi alla conferenza sull’intelligenza artificiale e poi a Monaco di Baviera, di fronte a una platea con le leadership dell’Europa basite, prende a ceffoni la storia del nostro continente.

Il tema vero è che dietro la critica all’eccesso di di regolamentazioni e di vincoli – tutte cose che le destre continentali riprendono, e anche Meloni a modo suo rilancia – il vero nemico è l’Europa, la sua civiltà politica. In questo impianto, che affonda nel dibattito teorico e culturale del Novecento, l’avversario sono le radici dell’illuminismo, il bilanciamento dei poteri di Montesquieu, la tolleranza religiosa, la logica inclusiva, è l’idea di una democrazia che allarga il suo perimetro consentendo a milioni di persone, che nascono in famiglie fortunate, di costruire una mobilità sociale che consente a quelle società di evolvere.

A metà degli anni Settanta la cosiddetta Trilateral licenziò un documento, “La crisi della democrazia”, dove denunciava un eccesso di procedure che limitavano l’esercizio del governo. Il punto di caduta era limitare le forme della partecipazione e favorire il principio della governabilità. Nasce da lì un dibattito cinquantennale, che porterà anche pezzi della sinistra a sposare questo presupposto: tra rappresentanza e governabilità, bisogna premiare la governabilità, col risultato che abbiamo la più alta astensione della storia della Repubblica. Abbiamo eliminato le province, tagliati i parlamentari, cancellato il finanziamento pubblico, però neppure la Trilateral teorizzava il potere oltre la legge. Per loro invece oggi questo è il passaggio fondamentale. Il giudizio da dare è che noi non siamo di fronte a degli scappati di casa, ma ad un impianto concettuale pericoloso, profondamente aggressivo, febbrilmente violento, che si sta impadronendo dei gangli della democrazia come noi l’abbiamo ereditata. E questa è una responsabilità enorme in capo alle forze della sinistra. Anche quando ragioniamo di guerra e di pace, penso che dobbiamo rivendicare le scelte che abbiamo compiuto, ma allo stesso tempo dobbiamo avere la capacità, il coraggio e la forza di imporre un livello della discussione che vada più a fondo di ciò che oggi sta succedendo nel cuore di questo continente. Seicentomila morti. Qui non basta dire che c’è un paese aggredito e uno aggressore; questo è un dato assolutamente scontato. Noi dobbiamo avere la capacità di tematizzare che tipo di conflitto abbiamo di fronte.

5. Ci sono due modalità di gestire un conflitto; guerre tradizionali e guerre assolute. Le “guerre assolute” sono quelle che producono l’annientamento, la distruzione, la cancellazione del tuo avversario. Guerre assolute furono quelle napoleoniche contro l’Impero Britannico; la Prima Guerra mondiale, nella quale bisognava distruggere gli imperi centrali; la Seconda Guerra Mondiale, nella quale bisognava abbattere il nazismo. Oggi una guerra assoluta fa venire i brividi: è quella che Netanyhau e Smotrich pensano di condurre contro la popolazione palestinese. Anche se non vogliono sterminarla fisicamente, vogliono imporle un esodo biblico per conquistarne i territori. Ma allora si deve avere la coerenza di capire, a proposito di Monaco ’38 se si considera quella dell’Ucraina una guerra assoluta oppure no.

Che cosa significa pace giusta, oggi in Ucraina? Perché l’amministrazione americana, da Biden in avanti, non ha mai dichiarato qual era il punto di compromesso possibile? Pensiamo forse che la guerra debba finire quando l’Ucraina riprenderà tutti i territori occupati dalle truppe russe, dal Donbass alla Crimea? Lo stesso Zelenski ha dichiarato che questo è ormai impossibile. C’è qualcuno che immagina che la guerra finirà quando noi avremo sconfitto la Federazione russa, il suo esercito, sul terreno. È una domanda cui non è possibile che una forza politica come la nostra non dia risposta. È pensabile sconfiggere sul campo una potenza dotata di seimila testate nucleari tattiche sul continente europeo?

È chiaro che abbiamo la necessità di recuperare da un lato la lucidità dell’analisi, capire lo spirito del tempo, in quale capitolo della storia siamo precipitati, chi sono gli interlocutori che abbiamo di fronte, chi sono gli avversari politici dall’altra parte dell’Atlantico, ma anche nel cuore del nostro continente. Questo anche per attrezzare un’alternativa credibile e vincente, quando andremo a votare tra due anni per rinnovare il Parlamento della Repubblica e il Governo. La stessa cosa dobbiamo dire a proposito degli scenari di crisi aperti, dall’Ucraina a Gaza. Qualche mese fa Francesca Mannocchi ha intervistato l’ex direttore dello Shin Ben, dopo l’assassinio di Rabin. Questo ex militare ha detto una cosa semplice: che ha compreso dopo quell’assassinio che l’unico modo per portare quella terra martoriata ad una convivenza pacifica era in questa formula: “Noi Israeliani avremo sicurezza solo se loro avranno speranza”. Ed è una chiave che la storia ha sempre prodotto.

Ma infine, pace, pacifismo, disarmo sono davvero categorie del Novecento, inservibili nel mondo attuale? Ne parlava Papa Francesco e veniva trattato come Benedetto XV, il papa della Prima Guerra Mondiale. Alcuni vertici europei lo chiamavano Pilato XV, perché definiva la guerra “l’inutile strage”. Io penso che la sinistra debba partire da qui, e rifondare un pensiero sul dopo, sulla crisi di egemonia, sul mondo che verrà. Dobbiamo farlo, perché lo scontro tra paura e speranza vede oggi sommarsi odio e rabbia estrema che sfigurano i popoli. Si tratta di un nuovo ordine emotivo mondiale. Lo dico di nuovo da uomo di confine, che ha conosciuto il dopoguerra più lungo della seconda metà del Novecento. C’è una cosa in questo dibattito sulla pace che viene spesso accantonata come un dettaglio, che è invece centrale: in un conflitto come in Ucraina (600.000 morti) o a Gaza (53.000 morti dopo il pogrom del 7 di ottobre), una guerra vissuta con i lutti, le tragedie, le distruzioni, non c’è la pace definitiva il giorno in cui tacciono le armi e si firma un trattato. C’è un elemento che la guerra dissemina sempre: l’odio. La coda dell’odio si prolunga e trasmette di generazione in generazione quel senso di insicurezza e di volontà di annientare l’altro che non può mai essere rimosso. Noi abbiamo questa enorme responsabilità: di una pace giusta, ma che non può essere concepita semplicemente come la trasmissione a chi verrà dopo di noi di un sentimento di rivalsa.

Noi siamo come nani sulle spalle di giganti. Ma poi ci sono i veri giganti nella politica, nell’arte, nella cultura, nella musica. Uno di questi giganti della musica, nel 1990, scrisse un brano che non capii, quando all’epoca lo ascoltai, perché era criptico, terribilmente faticoso da decifrare. Faber, nella Domenica delle Salme dice: “La Domenica delle Salme fu una domenica come tante. Il giorno dopo c’erano i segni di una pace terrificante”. Oggi, rileggere quel verso fa riflettere.

“Cambiare il mondo non è follia né utopia. È semplicemente giustizia”. Questo non è Karl Marx, non è Antonio Gramsci. È Don Chisciotte. Ogni tanto bisogna partire anche dall’utopia.

* Intervento al convegno ‘Dalle piazze alle politiche per un’Europa promotrice di pace’ (Fondazione Duemila, Bologna, 5 maggio 2025)

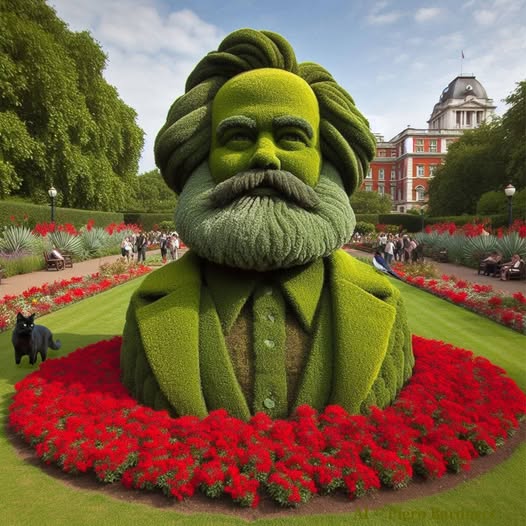

In copertina: Piero Barducci, Hyde Park (2025)