Ogni generazione tende a percepire la propria epoca come radicalmente diversa da quelle che l’hanno preceduta. Eppure, la storia ci offre strumenti preziosi per comprendere le strutture del presente. Non si tratta di ripetizioni meccaniche, ma di dinamiche che si trasformano e si ricombinano, spesso in forme nuove, pur richiamando meccanismi già noti: la repressione del dissenso, la gestione del consenso, il controllo dell’informazione.

Nel suo saggio Razionalità (2021), Steven Pinker osserva come il cosiddetto bias del presente ci porti a considerare ogni crisi come eccezionale e ogni progresso come definitivo. Questa inclinazione ci rende ciechi davanti ai cambiamenti lenti e sistematici che, accumulandosi nel tempo, trasformano il tessuto democratico, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Non è una colpa, ma un limite cognitivo condiviso. Prenderne atto significa restituire alla storia il suo valore: non come repertorio di esempi morali, ma come strumento analitico per comprendere il presente.

Propongo una riflessione sul ruolo della storia come chiave per decifrare le trasformazioni dell’oggi, in particolare alla luce delle Nuove Indicazioni per l’insegnamento della Storia promosse dal ministro Valditara. L’approccio suggerito dal Ministero pone l’accento sulla costruzione dell’identità nazionale e sull’orgoglio di appartenenza occidentale, attingendo al repertorio epico della classicità, della religione e del Risorgimento. Un’impostazione che rischia di ridurre la storia a strumento edificante, anziché occasione di confronto critico.

Una violenza rassicurante

Tra il 1919 e il 1922, il fascismo si affermò anche grazie all’azione violenta delle squadre d’azione: gruppi paramilitari organizzati, armati e diretti contro sedi di partito, cooperative e sindacati, con l’intento dichiarato di reprimere ogni forma di opposizione politica. L’uso sistematico di incendi, aggressioni, pestaggi e omicidi fu documentato in migliaia di episodi, culminati nell’assassinio di Giacomo Matteotti nel 1924. Il potere di queste “Camicie Nere” fu legittimato da un contesto di tolleranza istituzionale e da un consenso costruito attorno al bisogno di ordine e sicurezza.

Oggi, pur in forme mutuate, si può osservare come alcune misure repressive adottino logiche simili. Le piattaforme digitali sono spesso utilizzate per il monitoraggio delle attività civiche, con strumenti di tracciamento e raccolta dati che consentono un controllo capillare della vita online. I tentativi di dissuasione della partecipazione attiva si manifestano anche attraverso forme di delegittimazione pubblica: attivisti etichettati come estremisti, manifestazioni pacifiche trattate come minacce all’ordine, voci critiche marginalizzate o ridotte al silenzio mediatico. Il confronto diretto tra chi subisce e chi controlla, oggi, non passa più solo dalle strade, ma dagli algoritmi e dalle policy di visibilità.

Emblematico è il caso del 25 aprile 2024, quando la titolare di un panificio ad Ascoli Piceno è stata identificata per aver esposto uno striscione con la scritta: “25 Aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo”. Una frase simbolica, eppure trattata alla stregua di una provocazione. Un paradosso che evidenzia come la memoria attiva possa essere percepita come più pericolosa della nostalgia autoritaria. Mentre i saluti romani in corteo vengono tollerati come semplici “commemorazioni”, i messaggi antifascisti sono monitorati come possibili minacce. In un contesto democratico, simili inversioni di priorità richiedono attenzione critica in quanto si annida il rischio di una colpevolizzazione della vittima: chi esprime dissenso pacifico viene trattato con sospetto, mentre gesti che richiamano ideologie violente vengono minimizzati come folklore.

Un’amnesia selettiva

Nel secolo scorso, le ideologie totalitarie si sono fondate su concetti di purezza e ordine, culminando in politiche di sterminio, epurazione e violenza organizzata contro intere categorie sociali. Ebrei, Rom, disabili, dissidenti: considerati scarti, furono eliminati nel nome di un progetto di rinnovamento morale e razziale. La storia registra queste azioni come esempio estremo di repressione sistematica.

Oggi, le stesse retoriche tornano sotto nuove vesti. Dichiarazioni politiche che invocano espulsioni di massa, progetti che mirano a “ripulire” territori, oppure misure legislative che colpiscono selettivamente minoranze etniche o ideologiche, rievocano logiche già note. Nel novembre 2023, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di voler rendere la Striscia di Gaza “non abitabile”, alimentando il sospetto di una volontà di rimozione forzata della popolazione. La damnatio memoriae si manifesta non solo nella rimozione del passato, ma nell’assenza di narrazione: nel silenzio mediatico sulle crisi umanitarie e nella normalizzazione dell’emergenza.

Il passato, in questo senso, è fondamentale non per ripetere, ma per riconoscere: le forme si evolvono, ma le intenzioni e le dinamiche possono essere comprese solo attraverso una memoria vigile e attiva.

Contro il capitalismo del controllo, memoria e cooperazione

Come abbiamo osservato, i meccanismi di controllo non passano più soltanto attraverso la forza o la censura diretta, ma si articolano in forme più sottili, dove l’informazione viene filtrata, ordinata e riconsegnata secondo logiche algoritmiche. Se un tempo il consenso si costruiva con la propaganda trasmessa via radio o televisione, ora è l’interazione digitale – guidata da intelligenze artificiali – a determinare ciò che vediamo, leggiamo e discutiamo. Questo nuovo scenario non elimina il potere, ma lo sposta su un piano meno visibile: le abitudini, i linguaggi e le percezioni vengono progressivamente orientati attraverso sistemi automatici che apprendono da noi per influenzarci meglio.

In assenza di un controllo democratico su questi strumenti, il rischio non è tanto la manipolazione esplicita, quanto l’omologazione silenziosa, l’appiattimento del dissenso e la costruzione di una realtà su misura che rafforza convinzioni preesistenti, marginalizzando ogni voce fuori campo. In questo senso, la tecnologia non crea di per sé repressione, ma può diventare – come la stampa o la scuola nei regimi del secolo scorso – uno strumento potente nelle mani di chi ha la possibilità di orientarne l’uso.

È proprio qui che la storia, insegnata e condivisa come lente critica sul presente, può agire come antidoto: non per combattere un nemico, ma per riconoscere le condizioni in cui si forma il conformismo e si produce l’indifferenza. E il modo in cui oggi scegliamo di insegnare la storia – tra memoria selettiva e costruzione identitaria – resta un nodo centrale per la formazione di cittadini consapevoli.

Un’istruzione consapevole, non celebrativa

Le nuove linee guida proposte dal ministro Valditara per l’insegnamento della Storia indicano un cambio di paradigma. Dopo decenni di retoriche liberiste che hanno relativizzato l’importanza della coscienza storica, promuovendo un individualismo sganciato dal contesto e dalla memoria collettiva, si propone ora un ritorno a una storia come strumento di identità nazionale. Ma non si tratta di una storia critica e plurale, bensì di una narrazione selettiva: fondata sul mito dell’Occidente, sull’esaltazione del Risorgimento e della Prima Guerra Mondiale, sulla religione come cardine culturale.

In questo scenario, si rischia di svuotare la funzione formativa della storia come analisi del presente. Se si insegna il passato per celebrare l’eroismo, e non per interrogare le strutture che generano disuguaglianza, esclusione o autoritarismo, si rinuncia alla possibilità di formare cittadini consapevoli. La storia diventa racconto, non strumento.

È proprio nell’epoca in cui prevale l’idea che il passato non serva più, che la storia può recuperare la sua centralità come strumento per comprendere il presente. Benedetto Croce ricordava che ogni storia è sempre storia contemporanea: non un esercizio di archivio, ma una lente per leggere il tempo che viviamo.

Perché la storia serva, è utile che insegni a formulare domande, non solo a ricordare date, mostrare che ogni conquista sociale è frutto di conflitti, alleanze, mediazioni. Deve aprire spazi di confronto, non chiuderli sotto il peso della retorica.

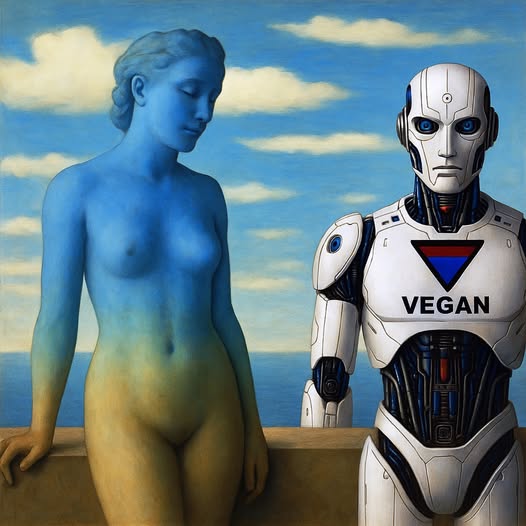

In copertina: Piero Barducci, Clio (2025)